设计思维(DT)作为提高组织创新能力的一种手段,正在学术界和从业者中占据一席之地。然而,除了少数例外,DT研究最根深蒂固的是实践,而不是理论驱动的研究。理论与管理实践之间的这种薄弱联系要求深入研究DT的创新动态,为未来的研究奠定更坚实的基础。因此,本研究为DT的创新提供了一个基于理论的框架,并对DT文献进行了批判性回顾,以协调理论与实践。为此,我们建议将DT构建和推进为植根于较低层次方面(即微观基础)的动态创新能力。基于我们的理论框架,我们进行了系统的文献综述,揭示了DT的动态和特定环境的创新能力。该文件的贡献是双重的。首先,我们提供了一个基于理论的DT框架,并将其与现有的创新和管理理论(即动态能力和微观基础)相结合。其次,我们回顾了现有的关于DT创新的文献,以协调以前的研究与这些理论视角,从而指导未来的研究。基于这种解释,我们定义了未来研究的一些途径,从而将实际证据与可以进一步解释DT与公司创新关系的理论相协调。

DT应该结合分析和创造性阶段进行创新,与传统的狭隘,技术和以产品为中心的思维方式形成鲜明对比。

DT不应被视为一种线性方法,该方法基于采用可以按照通用方案进行隔离,采用和复制的特定活动/工具,而应被视为一种特定环境的创新动态能力,其表现和演变在公司之间和随着时间的推移而有所不同。

数字孪生需要在整个创新过程中感知、获取和重新配置动态功能。

虽然对DT有几种解释,但对其微观基础(个人,流程和互动以及结构)的严格分析可能会更好地指导其采用和传播,因为这些可以理解DT作为一种动态创新能力如何在组织内发挥作用。

创新绩效和能力之间的异质性(也)反映了DT微观基础。

数字孪生创新背后的个人、流程和互动以及结构紧密交织在一起,不应被视为数字孪生方法的独立特征。

对设计师如何工作和思考的兴趣已经逐渐从工业设计的范围转移到更广泛的管理领域(Gruber等人,2015)。事实上,“设计师思维”和“设计师工具”(以人为本,原型设计和实验,讲故事和参与,以及带来 - 建造 - 购买地图)可以帮助非设计师(例如,经理,研发人员,政策制定者)解决超越传统设计问题的邪恶和制定不周的挑战(例如,Brown & Katz,2011;埃尔斯巴赫和斯蒂利亚尼,2018;塞德尔和菲克森,2013)。这种逻辑演变成一种新的解决问题的方法,称为设计思维(DT)(Brown,2008;马丁,2009;沃格尔,2009)。更正式地说,基于设计师的敏感性和方法,DT可以被认为是一种框架,重构和制定行动的方式,通过协调用户可取性,经济可行性和技术可行性来解决各种问题(Brown,2008;利德特卡,2015;米歇利等人,2019)。许多领域都受益于DT应用,例如教育,例如制定(新的)学习计划,促进会议和提高研讨会的效率,使利益相关者在战略规划和政策制定中保持一致,以更好地管理复杂性(Liedtka et al.,2020)。

在受益于使用DT的众多环境中,基于设计师的敏感性和解决邪恶问题的方法解决问题在创新领域尤为突出(Johansson-Sköldberg等人,2013)。因此,DT已被许多公司出于创新目的实施(例如,IDEO,IBM,三星,SAP,P&G,Intuit,美国银行,谷歌)(Gruber等人,2015;Micheli 等人,2019 年)带来了突破性创新(例如,Savioke Robot、Slack、Google Inbox)(Knapp 等人,2016 年)。对DT的热情在高管和学者中显而易见。值得注意的是,大量的研究仔细研究了数字孪生与创新之间的联系,包括数字孪生工具、实践和/或更全面的方法对新产品/服务开发的影响,平衡探索和开发、流程重新配置和学习(贝克曼和巴里,2007 年;卡尔格伦等人,2014;库曼斯和希尔德斯,2016;奈特等人,2019)。

尽管如此,还是出现了两个相关的缺点。首先是理论驱动的实证DT研究的匮乏,即使在学术研究中也是如此(Cousins,2018;库尔特莫莱耶夫等人,2018)。除了一些例外(例如,埃尔斯巴赫和斯蒂利亚尼,2018;库尔特莫拉耶夫等,2018;Liedtka,2015,2020),大多数贡献提供的证据主要基于一些没有具体植根于任何理论视角的成功案例(Carlgren等人,2014)。这导致了许多基于过程和实践的对DT的描述,这些描述在DT是什么及其关键成分方面缺乏连贯性。Micheli et al.(2019)最近的评论承认了这个问题,并阐明了DT的概念化,强调了更实用的“做设计思维”,尽管没有将DT与创新和管理理论联系起来。此外,由于DT研究和相关贡献在实践视角中最为根深蒂固,理论和实践视角尚未调和(Johansson-Sköldberg等人,2013)。

第二个缺点是大多数DT表示本质上是“规范和本质主义的”(Carlgren等人,2016b),DT主要概念化为一组工具和方法(Beverland等人,2015;卡尔格伦等人,2016b;戴尔时代等人,2020;马丁,2009)。这种概念化很少解释管理和创新问题的动态性质或实施DT的不同组织环境的特殊性(Liedtka,2015)。这导致了(不利的)考虑,即追求相同的数字孪生流程和使用相同的数字孪生工具可能随着时间的推移和不同的公司之间同样有效,从而限制了揭示数字孪生与创新成果之间关系的可能性(Seidel&Fixson,2013)。这也背离了DT的最新解释性观点,即承认性能结果的差异在于DT方法和工具如何重新组合和重新配置以面对给定的创新挑战(Hobday等人,2012b;利德卡,2020)。

证据支持这样一种观点,即DT不是采用特定设计原则来应对挑战的统一方式。事实上,根据采用这种方法的组织的目标以及组织资源承诺特征的相互交织的心理、组织和战略方面,出现了不同的数字孪生“类型”(Dell'Era 等人,2020 年)。例如,如果目标是促进数字化转型,就像谷歌的情况一样,则需要一种不同的人种学方法和深入沉浸在用户需求中(Magistretti 等人,2020 年)。相反,如果重点更多地放在偏离当前的产品和商业模式上,则需要对DT采取更激进的观点,利用投机和未来思维,就像一些咨询公司(Deloitte Digital,Tangity by NTT Data或IBMx)一样。然而,在最近的文献综述中也很少找到关于DT的更动态的观点。例如,Micheli 等人(2019 年)总结了数字孪生工具,但没有说明哪些数字孪生工具可以在不同时间使用,什么要求使用给定工具,以及将工具与其他工具结合使用。

总体而言,DT全景图中的这些细微差别表明DT正在不断发展,需要进一步努力才能正确理解和掌握。具体而言,概念化和研究数字设计对创新的作用既是一个开放的理论问题,也是一个实践问题。以下是当前研究的挑战和贡献:(i)如何根据理论对DT进行概念化,以揭示其与创新的关系?(ii) DT植根于理论驱动而不是实践方法,与公司的创新有何关系?

为了回答这些问题,基于设计能力(例如,Dong等人,2016;Swan等人,2005)和动态能力文献(例如,Teece等人,1997),我们提出了一个全面的理论框架,认为DT是一种植根于微观基础的动态创新能力(即,表征动态能力的较低方面)(Eisenhardt&Martin,2000;Felin 等人,2012)与传统的 DT 规范和静态观点进行比较。在识别和提供DT的理论基础时,我们求助于DT的创新文学,使用基于理论的视角来指导未来的DT学术辩论。事实上,基于我们的理论框架,我们进行了系统的文献综述(Tranfield et al.,2003),可以更好地揭示DT动态和特定上下文在组织中创新的能力。然后,我们定义了未来研究的几种途径,从而将实际证据与可以进一步解释DT与公司创新关系的理论相协调。

总之,这篇论文的主要贡献是双重的。首先,我们提供了一个基于理论的DT框架,将这种方法与现有的创新和管理理论相结合。其次,我们回顾了创新文献的DT,以协调以前的研究与这些理论,从而指导未来的研究。

在下文中,我们介绍了将DT概念化为植根于某些微观基础的动态能力的框架的理论基础。我们首先回顾动态能力文献及其与创新的联系。我们通过强调动态能力的微观基础的作用来补充这一论述。然后,我们将提供DT的概述。最后,我们结合这些论点并提出我们的理论框架。

文献区分了两类重要的能力:普通和动态(艾森哈特和马丁,2000;拉克索宁和佩尔托涅米,2018;蒂斯,2014;冬季,2003).普通能力,也称为最佳实践,在明确描述的运营、管理和治理任务中提高效率(正确做事);它们通常是可模仿的,在对全球竞争开放的环境中变化不大。相反,动态能力允许通过创建,扩展和/或修改普通能力和资源配置来实现与技术和业务机会以及潜在客户需求的一致性(在正确的时间做正确的事情)(Drnevich&Kriauciunas,2011;Laaksonen & Peltoniemi,2018)。这个概念扩展了公司基于资源的观点(Barney,2001),并强调它(不仅)拥有资源和最佳实践来解释竞争优势和绩效异质性,而且(也)这些资源和能力是如何动员和重组的(Felin & Hesterly,2007)。).具体来说,动态能力的价值在于“帮助组织反复这样做的潜力,从而帮助创造持久的竞争优势”(Bingham 等人,2007 年;艾森哈特和马丁,2000;蒂斯,2014年,第335页;Teece et al.,1997),特别是在高速竞争的市场中,这阻碍了普通能力的贡献(Drnevich & Kriauciunas,2011)。

换句话说,普通能力是企业的“硬”部分,与创造力,愿景或想象力几乎没有联系,而动态能力有助于“识别潜在的客户需求和最有前途的技术机会,然后协调创新所需的资源,或共同创新”(Teece,2014》,第332页)。因此,创新研究越来越依赖于动态能力文献,因为今天的公司在快速变化的环境中努力应对日益广泛和复杂的创新挑战(贝克曼和巴里,2007;马祖切利等人,2019)。作为回应,组织必须持续管理传感,捕获和重新配置的基本动态能力(Teece,2007):感知涉及识别环境中的新技术/市场机会,抓住是指配置和调动资源/能力,通过有利于创新来解决已识别的机会,而重新配置关注资源/能力的持续重组和重新配置以实现 重复可靠的创新绩效,不同于完全临时的问题解决活动。

虽然有人认为动态能力和创新是联系在一起的,但这种关系在于组织主体在组合和重新配置资源和能力方面执行的微观活动(Felin & Foss,2005;费林和海斯特利,2007;盖齐等人,2020;冬季,2003).换句话说,动态功能是特定于上下文的,并且嵌入在组织中(Bingham 等人,2007 年;Helfat&Martin,2015),公司层面的影响被认为植根于较低层次的方面。这强调了特定(微观)机制的作用,动态能力通过这些机制运作并随着时间的推移而建立(Salvato & Vassolo,2018;Teece,2007),其中夸大宏观层面相对于低层次的方面可能会削弱动态能力视角的解释力(Winter,2003)。

在这方面,Teece et al. (1997) 和 Teece (2007) 将组织例程作为动态能力的关键组成部分。虽然我们无意增加正在进行的关于例程的辩论,但我们承认,即使例程(作为重复动作)的概念面对动态能力的概念(需要非常规化活动)(Lavie,2006),也有证据表明动态能力背后的常规化方面(即普通能力)(Schilke et al.,2018).因此,动态能力可以被认为是在不同层面上工作(Winter,2003),因此需要进行微观宏观分析。特别是,分析支撑动态能力的例程需要查看较低级别的组织方面,例如特定于上下文的个人技能,程序,组织结构,决策规则和流程(Adner&Helfat,2003;赫尔法特和彼得拉夫,2015;蒂斯,2007).因此,将动态能力的微观基础与能力本身区分开来,可以加深和拓宽我们对动态能力对创新的有效性的理解(Schilke 等人,2018 年;蒂斯,2007,2012).事实上,“基础涉及公司现有普通能力的调整和重组以及新能力的发展”(Teece,2018,第 40 页)。

微观基础文献强调,组织活动应该根据组织成员(较低级别方面)的基本特征,行动和相互作用来理解,这些成员涉及其运营组织的管理流程,程序,系统和结构(Teece,2007).因此,通过检查较低层次的方面(即微观宏观分析),微观基础镜头涵盖了宏观概念(Barney&Felin,2013)。强调较低层次的方面有助于发现和解释组织常规中资源组合/重新配置的差异,并最终形成参与组织变革的能力(即动态能力)(Felin & Foss,2005;费林和海斯特利,2007;Grigoriou & Rothaermel,2013)。因此,微观基础更好地揭示了为什么某些公司在当今复杂而动态的经济环境中表现出色,而其他公司则失败(Argote & Ren,2012;诺特,2003)。

微观基础视角的第二个优势在于“学者越来越多地寻求为宏观管理理论提供微观基础”(Foss&Lindenberg,2013,第 85 页),尽管微观基础本身并不是理论(Felin 等人,2012)。事实上,它是基于理论的经验主义,跨越了广泛的宏观理论(例如,行为理论,心理学,认知),通过更全面地研究通常跨越不同理论流派的多个较低层次的方面,有利于管理领域的理论与实践的协调。也就是说,微观基础镜头允许避免当一个理论流与研究给定现象互补时优先考虑另一个理论流,例如动态能力(Foss,2011)。

上述讨论在创新的背景下也相关,因为微观基础被认为解释了“组织有目的地创建、扩展或修改公司产品或服务的能力、生成和/或交付产品或服务的过程或客户市场”(Felin 等人,2012 年》,第1355页)。值得注意的是,创新是一个社会密集型过程,组织成员(而不是组织本身)将创新的想法和知识转化为真正的创新。因此,重要的是要检查它们如何相互作用,制定和确定要解决的问题以及如何解决(Grigoriou&Rothaermel,2013;赫尔法特和彼得拉夫,2015;马祖切利等,2019;斯莱特等人,2014;蒂斯,2007).

也就是说,对微观基础的关注不仅仅围绕个人。把一切都归结为个人忽略了一个事实,即个人互动不是累加的,而是采取由组织环境本身塑造的复杂形式。因此,我们需要关注个体以及相关的独特,互动和集体效应(Barney&Felin,2013)。考虑到这一点,Felin等人(2012)确定了三个主要的微基础构建块:(1)个体,(2)过程和相互作用,以及(3)结构。第一类(个人)包括可能影响组织运作方式和集体行为的所有个人层面元素,例如个人技能和知识、人格特质、认知、能动性等(Felin & Hesterly,2007;福斯,2011).第二类(过程和互动)包括影响组织成员之间的整合、合作和协调的正式和非正式过程的组合。过程和交互是相关的,因为它们不仅阐明了例程和能力是如何出现的,而且还阐明了它们是如何演变的(Winter,2012)。第三类(结构)考虑了广泛的结构和设计架构,描述了谁与谁互动以及如何互动(Barney&Felin,2013)。最后,在三个类别(个人和个人、个人和过程等)内部和之间存在联系,它们“形成了第二组影响,有助于常规和能力的集体现象”,不应被低估(Felin 等人,2012 年,第 1357 页)。

长期以来,设计师们通过精心设计专业实践来处理棘手和表述不周的问题。这些做法导致了DT(Brown,2008;多斯特,2011)。尽管DT起源于设计领域,但它不仅限于解决设计问题(Dell'Era等人,2020),而且还在不同背景下接近/解决问题,尤其是创新(Brown,2008;格鲁伯等人,2015;马丁,2009;沃格尔,2009)。特别是,数字孪生与创新的相关性在于,它允许通过脱离狭隘的、技术导向的或以产品为中心的思维方式来解决创新问题。DT允许公司除了传统美学之外同时考虑市场和技术方面(Brown,2008;利德卡,2015)。通过这样做,DT预测了新的视角,整合了不同的学科,有利于知识共享,并在创新过程的早期探索了多种选择和想法(Carlgren等人,2014)。如果考虑到英国设计委员会的框架,除了归纳和演绎逻辑之外,还考虑基于断言的解决方案(即演绎逻辑),这种情况就会得到缓解(Dong et al.,2016;米歇利等人,2019)。此外,DT以问题和解决方案为导向(即创新理念的概念化和应用),并依赖于假设驱动的实践,在关注解决方案之前强调(重新)制定问题(贝克曼,2020;利德卡,2015)。最后,DT跨越抽象和具体世界以产生创新的想法,涉及理性和直观的思维模式以及分析(例如,抽象概念化和反思观察)和综合(积极实验和具体发展)(贝克曼和巴里,2007;库尔特莫莱耶夫等人,2018)。因此,DT被认为可以满足/揭示随着时间的推移而变化和潜在的客户需求(Micheli等人,2012),更好地平衡探索性和剥削性创新活动(Liedtka,2020;Martin,2009),并更快地促进创新系统中内部知识的吸收和重新配置(Acklin,2010)。因此,许多领先的组织正在遵循DT原则进行创新。例如,谷歌提出了Design Sprint作为一种采用分析和创造性思维来创新Gmail解决方案的方法(Knapp等人,2016)。通用电气开发了 FastWorks 方法来扩展问题解决方案空间,其中客户被视为从事创新问题解决活动的用户,通过展示他们的需求来生成替代方案(Magistretti 等人,2020 年)。百事公司被要求在其创新部门中纳入设计和数字孪生原则,以在每个项目中传播发现和创造性信心的文化(Few,2015)。

根据上一节,DT涉及创新过程的多个方面(例如,市场,技术,美学)。这让人想起为新产品注入新功能、可靠性、质量、易用性和吸引客户的外部设计的设计能力的概念(Ho et al.,2011;斯旺等,2005;薛和斯旺,2020)。因此,应用DT可以被视为一种(设计)能力。此外,DT不仅仅是完成特定的创新任务/项目。它在创造/提高反复处理邪恶和制定不周的创新问题的能力方面发挥着关键作用,从理解有意/无意的市场需求到实际开发创新。因此,DT是资源重新配置,组织之间的差异化以及在动荡环境中的竞争优势的来源(Brown,2008;卡尔格伦等人,2014;霍布迪等人,2012a;米歇利等人,2019)。因此,它比普通能力更具动态性(Dong等人,2016)。特别是,DT和Teece(2007)感知和抓住机会以及重新配置创新方法的动态能力之间出现了强有力的联系(Liedtka,2020)。例如,DT倾向于更好地了解客户,他们的背景和潜在需求(传感),采用可视化,讲故事和原型设计等工具/方法来支持快速测试和创新开发(抓住),并稳步激发新颖和创新的想法,解决问题的不同方法和想法管理,以应对不断变化的市场需求和技术活力(重新配置)。

此外,就像动态能力一样,DT植根于采用它们的组织成员的角色和特征(例如,经验,技能,认知解释),以及表征其交互模式的方式和结构(Brown,2009;卡尔格伦等人,2014,2016a,2016b)。与此相关的是,DT涉及多个方面(例如,心理,组织,战略)——每个方面都与不同的文献流(例如,组织行为学,行为理论,认知,代理)有关 - 然而,需要同时考虑。换句话说,DT(作为一种动态能力)植根于个人、流程和互动以及结构的较低级别的组织方面(即微观基础),其分析可能会导致更好地理解通过DT进行创新的能力(Micheli et al.,2019)。因此,数字孪生可以合理地设想为一种动态的创新能力。

本着这种精神,为了协调数字孪生创新的实际证据与关键的创新/管理理论,从而指导未来的研究,我们提出了一个将数字孪生视为一种动态能力的理论框架。具体来说,我们将数字孪生分解为传感、抓取和重新配置能力,每个能力都需要对各自的微基础构建块进行更深入的分析。

我们理论框架的目的是通过批判性地回顾有关该主题的文献来调和DT创新的理论和实践观点。由于这样做需要对数字孪生创新的文献有一个综合的观点,我们依靠成熟的系统文献综述方法来确定创新研究的相关数字孪生(Tranfield et al.,2003)。

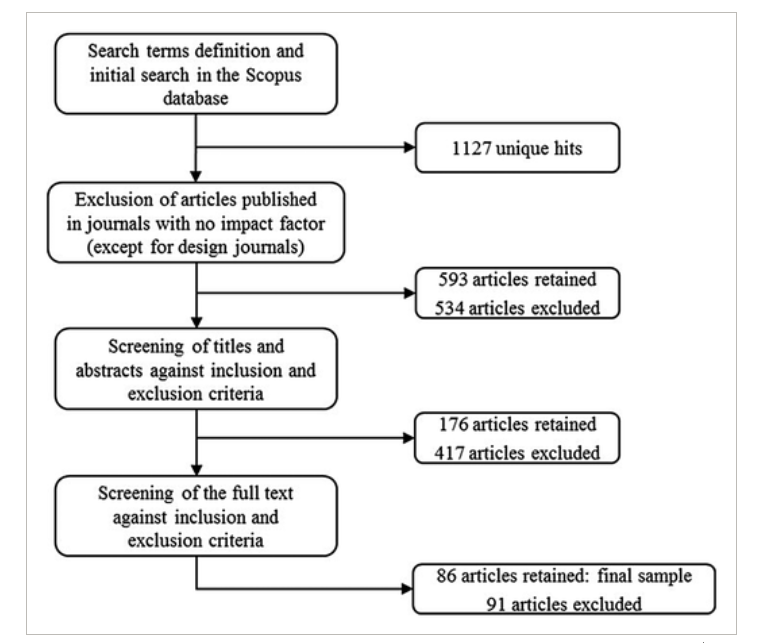

首先,我们定义审查的边界。由于Scopus是同类产品中最大,最全面的摘要和引文数据库之一(例如,Randhawa等人,2016),我们使用Scopus搜索引擎生成核心管理相关渠道的相关贡献列表。我们考虑了以下Scopus学科领域:商业,管理和会计,经济学,计量经济学和金融,社会科学,艺术和人文科学,决策科学,心理学,多学科,计算机科学和工程。我们只考虑学术文章,因此省略了书籍,书籍章节,会议记录和论文,因为这些类型的出版物被认为不太相关(例如,Meier,2011)。此外,我们对发表的文章的时间段没有限制,因此在2019年7月26日在线搜索所有可能相关的文章。

我们定义了临时检索词,以确保检索过程的全面性,并专注于所调查的主题。要选择的文章,标题、摘要或作者提供的关键字中必须至少出现一个检索词。每个搜索词都由关键字“innovat*”和与DT主题相关的关键字组成,包括一些相关的首字母缩略词。关键词来自对以前评论文章的深入分析(Elsbach & Stigliani,2018;约翰逊-斯科尔德伯格等人,2013;Micheli 等人,2019 年),作者在该领域的经验,以及对由三位行业专家和三位 DT 领域学者组成的小组的采访(Tasca,2010)。表1列出了所有考虑的关键字。1总而言之,我们的搜索返回了 1127 个唯一点击。

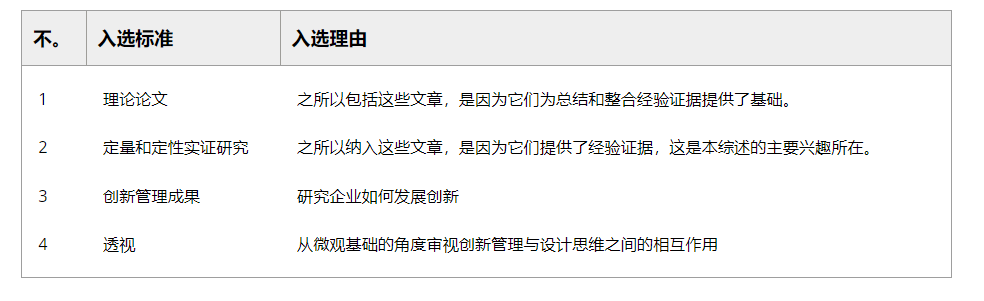

在第二阶段,我们定义并应用了纳入和排除标准(见表2)。这一步对于避免包含与DT-创新关系辩论在质量和契合度方面无关的文章非常重要。关于契合度,我们承认一些选定的与DT相关的关键字(例如,以人为本的设计和设计驱动)是更广泛的概念,可能会导致特定于这些领域之一的结论,但不是DT。因此,我们还定义了纳入和排除标准,以在阅读文章时考虑到这一方面,从而限制了纳入我们研究范围之外的文章的机会。为了确保我们研究中包含的文章的质量,我们在2018年汤森路透期刊引文报告中排除了所有发表在期刊上没有影响因子的论文(Randhawa等人,2016;牧羊人与陆克文,2014)。继Elsbach和Stigliani(2018)和Micheli等人(2019)之后,我们没有排除与设计主题相关的期刊(例如,设计期刊,设计管理期刊,设计管理评论)。我们通过阅读标题和摘要,根据定义的纳入和排除标准评估了其余593篇文章。在此阶段之后,176篇文章被标记为“检查全文”以供最终批准。根据全文阅读,我们保留了86篇论文(在参考文献中用星号标识)。我们与专家小组进行了交叉引用和咨询,以检查我们可能错过的潜在论文(Micheli et al.,2019)。这一程序没有导致增加条款。总体而言,选择过程是协作的,对被认为不完全符合所有标准的文章进行了讨论(Combs et al.,2010)。图1总结了选择过程。2

图1

数据收集过程

在最后阶段,我们仔细阅读每篇文章,并根据我们的理论框架绘制选定的研究以确定核心主题。在先前的审查之后,内容分析由以下两个综合标准指导:(i)分析对象的概念化和(ii)具体的研究主题和调查重点(例如,Ravasi & Stigliani,2012)。我们首先根据文章所指的微基础构建块以及微基础构建块所属的动态能力(传感、抓取和重新配置)对文章进行分类。一篇文章可能涉及不同的微基础构建块以及不同的动态功能。接下来,我们深入研究了调查的重点和推动研究的问题。然后,我们对样本文章的结果进行了叙述性综合,展示了同一现象的多个方面,突出了进一步研究的途径。

在下文中,我们将解开DT作为动态能力的组成部分。因此,我们通过揭示数字孪生微基础构建块(即个人、过程和交互以及结构)塑造与企业创新相关的感知、抓住和重新配置能力的哪些/如何,对数字孪生用于创新的文献发现进行分组和讨论(见上一节)。

分析的文献表明,当范围感知创新机会时,个人的作用和一些关键特征/技能在DT过程中至关重要(Basadur,2004)。首先,Carlgren等人(2016b)将用户关注定义为第一个也是最重要的设计思想家特征,也就是说,设计思想家在评估创新机会时应始终牢记用户。这与同理心的概念严格相关(Paton & Dorst,2011)。事实上,人们从最终用户的眼睛和鞋子(即同情用户)看和理解世界,可以更好地设想他们真正想要的东西,因此,提出解决他们需求的解决方案(Brown,2008)。值得注意的是,同情用户的个人特质出现在个人层面,但在更高层次上支撑和改善了整体DT过程的结果(Magalhães,2018)。

第二个方面是指设计思想家在处理创造力问题时可能具有不同程度的知识和专业知识(Li et al.,2018)。正如Li等人(2018)报告的那样,这可能会影响个人在以人为本的设计过程中协作和共同创造机会的方式。例如,根据参与的目标,专家个人的知识可能会有所不同,因为它可能植根于实用主义,看到不起作用的能力,或者基于曲目,以便过去的专业知识可以导致发现新的机会(Dalsgaard,2014)。无论他们的专业知识和先前的知识如何,DT过程中的个人通常被要求通过采用天真的头脑来成为DT计划的一部分(Kleinsmann等人,2017;Seidel&Fixson,2013),这样就可以在没有对创新问题有先入之见的情况下寻找市场/技术机会(Knight等人,2019;维特利等人,2016;Yoo&Kim,2015)。事实上,关于新鲜思维与知识头脑之间权衡的更广泛讨论证实了这一点(Davis et al.,2016)。

具有新鲜思维的人通常会感觉到事前相当出乎意料的问题,而知识渊博的头脑往往会感觉到人类本质更深层次的机会(Peschl & Fundneider,2014)。此外,当涉及到思维方面时,学术界越来越关注顾问的调解作用,DT过程中促进者的代理,以及他们在管理和支持天真思维方法方面可能产生的影响(Brown & Katz,2011)。事实上,通过在识别市场中的选择时倾向于有条不紊的方法,顾问可以支持个人感知潜在需求(Verganti,2011)。

最后,关于个人可能采用的不同思维逻辑出现了争论,因为这些逻辑会影响感知创新机会的能力(Basadur,2004)。DT思维周期包括归纳,演绎和演绎推理(Dunne & Martin,2006)。当重点是感知能力时,归纳思维视角,定义为“是什么”,与其他观点相比似乎特别相关(Kimbell,2012)。事实上,设计思想家通过使用在分析市场需求中发现的线索来接受归纳视角,将它们概括为整个研究领域的机会(Basadur & Hausdorf,1996)。因此,通过观察市场获得的机会和知识是解决方案未来发展的基础(Dorst,2019)。

研究人员揭示了用户在DT中作为筛选和评估市场和技术环境的知识来源的主要作用。从这个角度来看,DT流程应该围绕用户的核心角色构建(Hunter等人,2008;塔夫,2018)。也就是说,在DT过程开始时应该研究和观察用户,以发现他们的需求,进而发现可能追求的市场/技术机会(Bas & Guillo,2015;金贝尔,2012)。具体来说,DT文献表明,在DT过程中,通常通过观察用户并使设计思想者与他们产生共鸣(不管设计思想者天生善解人意的事实)来突出对邪恶创新问题的相关见解(Kleinsmann等人,2017;帕顿与多斯特,2011;夏皮拉等人,2017)。

更深入地研究用户在移情过程中的参与,在DT过程中如何看待用户的二分法展开。一方面,用户被认为是被动成员(即,仅为了收集信息而观察的“主体”)或主动成员(即实际参与DT过程以帮助感知创新机会的人)(Carlgren等人,2016a,2016b;库尔特莫莱耶夫等人,2018)。

事实上,对在外部世界中行为的用户的观察使设计思想家能够发现外部问题和等待解决的需求(Hunter et al.,2008;Peschl & Fundneider,2014)。通过这种方式,由外而内的视角可以感知与人类需求相关的机会(克拉克和史密斯,2008;凯瑟勒和克纳彭,2006;库曼斯和希尔德斯,2016)。反过来,在DT过程开始时,用户需要进行更多的民族志研究(Brown,2008)。另一种观点是由内而外的视角,它突出了设计师感知和寻找社会中出现的社会文化趋势的能力,推测它们以制作未来的场景(Verganti,2011)。这种另类观点看到了设计师在隐藏在社会中的内向知识的中心地位,在制作新意义的过程中提出他们的个人观点(Verganti,2017)。这种方法似乎导致了更激进的创新,因为它对创新的反思和批判性方法以彻底的方式改变了性能和价值观(Verganti,2011)。

文献还表明,DT过程依赖于头脑风暴和共同创造会议,使人们能够感受到新的机会(Micheli et al.,2012)。它们允许交流和完善想法,包括不同的观点,并确定要解决的新问题(Micheli 等人,2012 年;斯奈德等人,2018)。具体来说,用于创建新选项(即设计新功能,解决用户需求)的DT过程是辩论的核心(Giacomin,2014;李等人,2018).新颖的选择通常与向后看的概念相关联(Eppler & Kernbach,2016;Noble & Kumar,2010),将整个决策过程建立在研究过去可衡量的知识和绩效的基础上(Bas & Guillo,2015)。相关地,一些研究发现,一些公司将DT视为产生创造性创新的方法(Li等人,2018;Smith et al.,2012),也专注于解决组织从未观察到的长期用户需求,DT可以帮助揭示(Paton&Dorst,2011)。

无论如何,DT过程应该始终以延迟判断视角为特征(Buchanan,2015)。在每个流程中,确保在DT过程中感知新机会的所有活动都必须是非评判性的。也就是说,学者强调偏见和先入之见可能会通过引入阻碍感知机会的判断和观点来阻碍DT过程(Carr et al.,2010;Liedtka,2015),例如,导致排除有价值的,尽管更激进的创新机会。因此,在评估市场/技术机会时,能够灌输推迟判断的过程被认为是在进一步开发的解决方案的激进性和新颖性方面提高项目绩效的好方法(Carlgren等人,2014;利德卡,2015)。

管理者只有通过理解支持集体行动和互动的结构来建立一个组织,并最终建立一个能够通过感知相关机会来解决创新问题的团队,才能充分利用DT(Chen & Venkatesh,2013;德莫佐塔,2008;麦克法泽恩,1998)。例如,在公司边界内建立创造性的信心(即定义为归属感和通过创造性地提出机会为组织的创新做出贡献的意愿)可以支持感知(Camacho,2016;李等,2018;波尔西尼,2009)。本着这种精神,要求更自上而下的互动方式的结构可能会阻碍员工通过阻碍创造性发现来感知机会(Geissdoerfer 等人,2016 年),而更自下而上的视角可以支持激发更多创造性的想法(柯林斯,2013 年;韦尔甘蒂,2008)。

此外,在支持机会感知的同时,组织结构也应该支持分歧(Carlgren等人,2014)。事实上,公司鼓励将疯狂的想法作为组织内促进机会探索的一种能力。在这种情况下,他们将能够更好地分道扬镳,并探索隐藏在DT可以帮助发现的市场中的新机会(Clark & Smith,2008)。因此,通过提出与线性过程相去甚远的想法,DT将帮助组织感知其传统舒适区之外的机会(Bason&Austin,2019)。因此,以使人们能够跳出框框思考的方式构建公司内部的单位,可以感知有价值的机会并提高采用DT的创新潜力(Wylant,2008)。

设计思想家对创新机会的选择或多或少是知情和理性的(Kleinsmann等人,2017)。特别是,专家个人通常以更明智和理性的观点支持DT(Seidel&Fixson,2013),而非专家通常利用更多非理性的观点(Ray & Romano,2013)。通过在前端设计阶段采用有趣的目标导向过程,这极大地影响了DT参与者的机会捕捉和态度(Roth等人,2015)。具体来说,当个人以抓住机会为目标时,个人采用的逻辑和理性推理促进了对解决方案的趋同(Liedtka,2015)。即使在创造性的过程中,更有意识的思维方式也可以胜过直觉和有远见的推理(Kimbell,2012)。因此,每个设计思想家都需要能够可视化思想(Carr et al.,2010)。这已被研究并被认为是成功处理和解决问题的关键要素之一(Kesseler&Knapen,2006)。换句话说,通过草图和物理模型使解决方案可见使个人能够融合(Taffe,2018)。

关于抓住,演绎推理观点越来越多地被设计思想家采用和接受(Dunne & Martin,2006),突出了它的相关性。演绎推理被定义为“应该是什么”,可以更好地设想未来的场景,并根据先前感知到的机会制定适当的创新过程(Dorst,2011;马丁,2011)。确认在于,个人能够通过采用原型设计和测试思维方式来制定解决方案的工作方式,从而向解决方案收敛(Johansson-Sköldberg等人,2013;公园,2011;罗伊和沃伦,2019)。

从广义上讲,实验过程与DT项目相关。事实上,组织应该创造假设,并通过采用灌输好奇心、创造力和能够融合创新的流程来测试它们(Buchanan,2015)。事实上,能够制定强有力的假设,这些假设来自外部的具体和可观察的信息,并与市场和用户进行测试,对于任何DT过程的融合都至关重要(Bas & Guillo,2015)。在这种情况下,在采用数字孪生方法进行创新时探索知识交流流程至关重要。需要注意的是,DT方法可能涉及单个功能或多个功能,从而影响交互方式,进而影响专有技术交流(Buhl等人,2019;马丁,2011)。在这方面,当涉及不同的功能时,跨界交流和转移知识会受到威胁,尽管它们带来了不同的知识和思维模式,可以促进思想的创新(Dougherty,1992;Park,2011),揭示了即使是DT方法也可能受到这个问题的影响(Davis等人,2016)。因此,鉴于DT的目标是融合和发散的知识管理,这些过程需要非常详细的考虑(Buhl等人,2019),因此正式(即可视化,模板和报告)和非正式技术(即谈话,笔记和见解)在人与人之间交换知识(克拉克和史密斯,2008;曼齐尼和里佐,2011)。此外,研究认识到,在公司边界之外的知识中介(即,实现跨部门和不同知识领域异花授粉的能力)会影响DT过程(Dorst,2011;荣格等,2014;van der Bijl-Brouwer & Dorst,2017)。随着数字工具的出现,越来越多的数字孪生流程受到数字技术的影响,这些技术会影响抓住机会(Eppler&Kernbach,2016)。

关于原型制作过程的争论正在出现。原型设计被定义为创建第一种解决方案的时刻(Davis等人,2016;坎斯特鲁普,2017).团队建立了DT流程,其中原型设计是核心,通过使人们与解决方案保持一致来允许组织融合(Peschl & Fundneider,2014)。关于原型设计对团队对齐的作用的辩论属于边界对象的概念,作为解决方案,通过成为结束讨论的手段来实现收敛(Carr et al.,2010)。最近,在处理收敛时,原型制作过程出现了新的角色。原型设计日益重要,这是可视化和共享解决方案如何引发辩论并提高DT能力以满足客户需求的一个例子。

一个普遍持有的信念是,进行数字孪生创新项目需要一个由促进工具和模板采用的人组成的结构(Brown,2008)。在这方面相关的是协调活动并控制每次会议的时间和目标的促进者(Kesseler&Knapen,2006)。这些促进者可能是组织边界的内部或外部(Strike & Rerup,2016)。内部促进者是该领域的专家,在某些情况下可能会提供帮助,但在其他情况下(例如,更激进导向的创新活动),他们可能会限制产出的创造力和激进性(Carlgren等人,2014;奈特等,2019;三井物产和永井,2014)。因此,当需要额外的劳动力时,内部促进者被认为是有帮助的,因为他们可能了解所研究的主题(Martin,2009)。相反,对执行的新兴关注支持了外部促进者的存在(Kimbell,2012;纳普等人,2016;泽拉茨基,2016)。原因是正式构建外部促进者的角色可能会对流程和任务管理产生影响,并推动团队更快地执行活动(Chen et al.,2015;Li等人,2018)与可能被思想流误导的内部促进者相比。

DT文献还考虑了如何开发共存的替代方案并推动趋同过程(Zeratsky,2016)。考虑到这一点,构建DT流程以实现对替代方案的适当管理将提高创造力,但也与解决方案趋同(De Mozota,2008)。因此,在团队中拥有明确的角色,并构建公开讨论和辩论的交替时刻,允许团队利用其不同的背景来评估替代方案(Paton&Dorst,2011)。构建组织以使不同的参与者能够以平等的方式参与,通过采用多种不同的视角来实现DT过程的融合(De Couvreur&Goossens,2011)。表4总结了关于抓住动态能力的调查结果。

在个人层面上,问题框架(即解构问题的能力)对每个设计思想家都至关重要(Johansson-Sköldberg等人,2013),并且通常与接受歧义的能力有关(Beverland等人,2016)。设计思想家应该能够接受这样一个事实,即解决方案不是永远的,而是向市场提出的建议,并不断更新和修改(Drews,2009;李等人,2018).与通过拥抱歧义来(重新)框架的问题相关的是设计思想家应该具有的个人框架和重构能力,以重新配置机会或问题(Paton&Dorst,2011)。事实上,设计师的思维方式植根于不把任何事情视为理所当然和解构和重建,即反复发散和融合问题和发现内在元素的机会(Hatchuel et al.,2005;米歇利等人,2012)。

重新配置问题以进行创新的能力得到了溯因思维的支持(Chang et al.,2013;Dunne & Martin,2006),即通过推断解释来结合不同的提示、机会和问题。因此,绑架是个人层面的一个关键因素,以至于学者们反思这种方法在意义创造和提高创新绩效中的作用(Liedtka,2015)。

多样性是表征设计思想家的另一个方面。对于多样性,学者们指的是设计思想家愿意让具有不同背景的不同利益相关者加入,以便他们可以通过利用不同的角度和视角来帮助DT构建和重新构建问题(Verganti,2017)。这将激发批判性思维能力,帮助设计思想家更深入地反思并重新配置解决方案,而不会将最初的假设视为理所当然(Carlgren等人,2016b;韦尔甘蒂,2016).

创新型公司可能会寻求更激进的创新,因此,该过程的目的与解决长期存在的问题完全不同(Bicen & Johnson,2015;卡尔格伦等人,2014;贾科明,2014)。DT过程倾向于通过采用前瞻性方法来关注重构问题,其中对未来场景的预测引导了更非理性的构思和创造性阶段。从这个意义上说,管理者较少受到近视的引导,能够设想和推测未来的情景(柯林斯,2013;德鲁斯,2009;马丁,2011;桑德斯和斯塔珀斯,2008)。因此,这种旨在推测未来场景的DT过程的目的可以推动激进的创新,采用前瞻性的方法甚至重新配置现有解决方案(Carlgren等人,2014;克拉克和史密斯,2008;荣格等人,2014)。总体而言,DT流程不仅旨在解决用户需求,而且当重新配置功能成为流程的一部分时,就会释放对未来场景的设想(Collins,2013;索海布等人,2019)。设想未来场景是DT中使用的典型场景构建过程,用于迭代可视化并从不同的角度查看问题和相关机会(Moon & Han,2016)。这将能够进行重新配置和更深入的反思。

最后,DT过程基于让人们讨论和辩论感知和掌握的想法和直觉的假设(Verganti,2016)。这些能够重新配置知识,整合和转移项目中不同专家的专业知识(Sleeswijk Visser等人,2007)。设计和辩论之间的不断迭代使DT过程能够更深入地研究问题的本质并提出有影响力的解决方案。

在团队灵活性和执行集体行动时的敏捷性方面对结构进行管理,通过DT问题框架方法促进创新(Blanco等人,2016;帕顿和多斯特,2011)。文献断言,当问题定义不清且用户需求难以察觉时,可以采用DT。但是,只有明确界定结构和过程,它才能有效;否则,解决问题的方法很难持续(Carlgren等人,2016b;达尔斯加德,2014)。结构可能会因DT项目的目标而异(Beverland等人,2015;米歇利等,2012;韦尔甘蒂,2008)。更激进的项目通常需要更宽松的组织结构,更敏捷的配置来激发解决方案的重新配置(Arrighi et al.,2015;Caughron & Mumford,2008)。事实上,敏捷意味着拥抱一种旨在促进迭代和机会重新配置的能力(Björgvinsson et al.,2012;霍布迪等人,2012b)。

关于能够重新配置的结构,第二个相关方面是指边做边学(贝克曼和巴里,2007;Carlgren等人,2014),通过利用制作原型产生的知识和分析来自市场的反馈来持续学习的能力。这种能力可以支持组织专注于获取知识,不断在DT项目中重新配置技能(Hobday等人,2012a;库曼斯和希尔德斯,2016)。事实上,从设计起源开始,DT就植根于“做”的维度。文献中越来越强调DT在学习和创造知识方面的结构层面的作用(Davis等人,2016;利德卡,2015)。

支持开放性和天真思想的结构由更横向的组织实施,并采用自下而上的方法(Gobbo&Olsson,2010)。具体来说,根据参与的原因,应该相应地塑造整体组织(Beverland et al.,2015)。因此,扁平的组织倾向于更灵活的创作过程,确定心态、文化和中心主题,而不是公平的DT过程的阶段顺序(Dorst,2019;斯蒂芬斯和博兰德,2015)。因此,员工之间分担责任和权力下放的文化支持分享个人反思和重新解释问题(Knight et al.,2019)。因此,由于分散责任的能力,扁平化组织通常更能够通过较少编纂的流程来分享知识和培养创造力(Moon & Han,2016;郑,2018)

本研究基于我们努力将数字孪生正式解释为一种动态的创新能力,并通过观察其微观基础来进一步解释,提出了基于理论的创新文献数字孪生框架。因此,我们提出了一个理论框架,用于构建创新文献中DT更加面向实践的结果,从而协调理论与实践。

通过这种方式,我们为基于创新和管理理论的DT的新兴性质提供了新的见解和更全面的理论观点。图2描述了我们的框架,表明数字孪生可以被视为一种动态的创新能力,以及从数字孪生衍生出来的创新文献的相关微观基础。具体来说,我们在理论上加强了DT作为一种动态能力的案例,它涉及:通过不断同情用户需求来感知新的机会,基于管理替代原型和持续关注实验来抓住已识别的机会,并通过不断重构和辩论潜在的未来愿景和猜测来重新配置问题。其中每一个都植根于特定的个人、流程和交互模式以及组织结构。

图2

根据理论框架对现有DT文献进行创新总结

基于这种基于理论的综述,我们接下来确定了创新文献DT的潜在未来发展。

通过解开个体、过程和相互作用,以及将DT表征为动态创新能力的微基础构建块,本研究推进了DT文献的未来发展,并以更结构化的方式解释了DT与创新的关系。

从我们的审查中,我们区分了与个人有关的DT的各个方面。在个人层面上,文献显示了同理心对感知的中心地位(Basadur,2004;Carlgren等人,2016b),抓住和拥抱歧义进行重新配置的逻辑推理(Beverland等人,2015;德鲁斯,2009)。此外,它还显示了个体应根据DT目标适应的不同思维方式:感应归纳,抓住的演绎和重新配置的演绎(Chang等人,2013;利德卡,2015)。相反,DT文献需要对个体的不同特征(例如,心理特征,认知,性别,种族,以前的经历)进行更多研究,以更好地支持DT的传播和采用。同样重要的是了解不同的人应该何时以及如何参与DT项目,以及他们追求的不同目标(即短期与长期结果,激进与渐进创新)。具体到促进者,对DT促进者和其他创新方法(例如,敏捷阶段门,Scrum,开放式创新)的仆人式领导者之间的异同进行更多研究,可以为学者和从业者提供关于DT实际使用所需的个人微基础配置的信息。

关于与过程和交互相关的数字孪生的微观基础,DT过程中的一些差异是众所周知的,例如,战略层面与运营层面(Collins,2013;Sohaib 等人,2019 年)和方向创新与解决方案创新(布朗,2008 年;韦尔甘蒂,2017).相反,尽管两种类型的创新成果之间存在众所周知的差异,但激进创新过程与渐进式创新过程的差异尚未得到深入研究。

关于知识交流在DT项目中的作用的争论仍在继续(Davis等人,2016)。虽然通过采用创造力(Dorst,2011)和根据范围在过程的不同阶段中介知识来解决问题已经进行了实证研究(例如,Ray&Romano,2013),但“如何”维度仍然不清楚。换句话说,知识如何在DT过程的各个阶段之间编码和转移。这方面的探索可能会导致学者发现,例如,开放与封闭或入站与出站DT过程的存在,最终影响创新的知识搜索和重组活动(Savino et al.,2017)。在管理过程中的知识方面发现的一般差距可能会对三种动态功能产生不同的影响。在感知中,对知识的探索至关重要。尽管如此,人们对它在影响整体项目绩效方面可能发挥的作用缺乏了解。在扣押中,经纪职能被认为是关键的,但在实践中如何掌握这一点仍然不清楚。在重新配置中,如何重新构建知识以设想和推测未来仍然不清楚。

关于与结构有关的DT的微观基础,综述文献研究了不同的结构。虽然等级结构可能会告知个人组织的方向(Wylant,2008),但它不能可持续地参与和参与DT过程的人(Geissdoerfer等人,2016)。此外,能够实现创造性信心的结构(De Mozota,2008;麦克法泽恩,1998;波尔西尼,2009),专注于执行(金贝尔,2012;纳普等人,2016;泽拉茨基,2016)或释放敏捷性(阿锐基等人,2015;Caughron & Mumford,2008),被认为是相关的。因此,未来的研究应该揭示如何在以DT为中心的组织中实施这些维度。此外,人们对DT在以研发为中心的组织中的角色以及这些组织如何利用不同的结构来实现其目标缺乏了解。因此,更好地了解如何调整不同的结构以有效支持研发,以及何时可以从动态角度制定它们,对于充分了解DT在新产品开发和创新管理中的作用可能是有价值的。最后,DT文献缺乏对企业如何培养创造力的理解。如何通过适当的结构在组织内传播创造性的信心,以及公司可以用来构建一个能够实现创造性信心或采用边做边学方法的组织杠杆仍然不清楚。

除了关于特定微基础构建块的差距外,过去研究中的一些广泛局限性可能会阻碍DT作为动态创新能力的研究。也就是说,尽管涵盖了广泛的不同行业和国家环境,但大多数研究都是定性的,只有少数采用纵向设计来研究这一现象。因此,应解决三个主要(一般)差距。

首先,大规模的定量研究稀缺。我们承认,构建足够大的样本以在公司层面进行计量经济学研究是困难和耗时的。然而,根据实际数据定义数字孪生创新的微观基础是一个必要的起点。数据收集问题的初步解决方案可以在关注项目层面找到。不是使用公司作为分析单位,而是可能收集与不同项目相关的数据,即使在同一家公司进行。这至少会减少与之互动的组织数量,并且与有利于微观宏观分析的微观基础视角一致。然而,为了控制结果模型的多级性质(即嵌套在少数公司中的多个项目),应考虑分层线性建模技术(Aguinis et al.,2013)。因此,我们提出了以下研究问题:哪些微观基础影响项目绩效?DT作为一种动态能力的不同微观基础如何相互关联并产生价值?以及利用传感、抓取或重新配置对数字孪生项目性能有什么(明显的)好处?

其次,未来的研究应采用纵向视角。组织和创新问题及其组成部分不断发展,因此需要研究这些变化如何影响DT创新方法。这也符合DT作为动态能力的观点。最后,创新文献的DT强调了“如何”(即如何实施DT)和“谁”(谁参与DT)的问题。相反,“何时”的问题在很大程度上被忽视了。因此,为了加深我们对数字孪生作为创新动态能力的理解,提出了以下一些问题:在创新过程中,何时(即在什么阶段)应该实施数字孪生?DT是否主要涉及创新过程的模糊前端,还是在后期阶段(即实施,生产,商业化)动态引入它也相关?哪些因素推动了在创新过程中更早或更晚实施数字孪生的决定,根据具体阶段,哪些是更相关的微观基础?

第三,组织内部的人员在经验、专业知识、关系方面、职位等方面会随着时间的推移而变化,从而也改变了感知、抓住和重新配置创新能力。因此,评估特征的变化,除了特征本身保持不变的直接影响之外,可能是一个显着的改进。尽管有经验证据表明DT项目中涉及不同类型的个人,但了解应该和必须参与此类项目的个人的特征越来越重要。这对于基于组织和人力资源的研究以及衡量绩效以评估参与该过程的不同个人如何产生不同的创新结果可能很有趣。对于第三个维度,为了加强DT研究,我们提出了以下问题:人员或其专业知识的变化如何影响动态能力?哪种动态功能受益最大/受影响最大?是否存在对动态功能产生不同影响的特征?DT作为动态创新能力的不同个体微观基础如何影响项目绩效?以及哪些结构和流程可以更好地支持个人为定义不清的问题提出解决方案?

本文的贡献有四方面。首先,随着时间的推移,DT被视为一种线性方法,由一组活动/工具组成,其元素可以被隔离,采用和复制,但只有增量变化和创新的潜力(Nussbaum,2011)。这源于一些管理理论家和从业者呼吁采用系统流程和复制逻辑来追求数字孪生创新(Beverland et al.,2016;马丁,2009)。相反,与之前的一些研究一致(例如,Liedtka,2020;Yoo & Kim,2015),我们正式提出了一种更积极的观点,将DT视为(稳定)创新的动态能力,并通过观察动态能力的微观基础来进一步构建。

其次,与大多数学术概念相反,DT具有很高的实践相关性,但缺乏强大的理论发展(Micheli et al.,2019)。考虑到这一点,我们依靠动态能力文献和微观基础镜头来调和理论与实践,并通过锚定和构建创新文献中以实践者为导向的DT成果,使理论与管理者更相关。鉴于我们将DT视为一种动态的创新能力,这一选择特别回顾了“在动态能力等因素中,......与公司层面绩效相关的例程被认为缺乏解释力“(Storbacka 等人,2016 年,第 3009 页),这就是微观基础发挥作用的地方(Teece,2007 年)。

第三,我们认为拟议的框架和确定的差距是DT学者的相关起点,特别是考虑到这些差距植根于定义明确的创新和管理理论,因此降低了将DT概念发展为“临时,非理论和非累积研究”集合的可能性(例如,Goodman et al.,1983, 第164页;米歇利等人,2019)。

此外,虽然有一些“特征”被认为代表了DT(例如,采用归纳,演绎,演绎思维),但我们的框架可以更好地理解这些特征何时真正代表DT。例如,虽然前面的研究已经很好地认识到了提到的三种思维模式,但在使用它们时并没有清楚地突出它们。相反,我们可以澄清它们与哪些特定的动态能力(传感、抓取或重新配置)有关。根据这一基本原理,我们还强调,有一些与DT无关的特征在特定情况下仍然是必要的。例如,认为设计思想家依靠逻辑和理性推理来抓住机会似乎与现有文献相矛盾,因为DT通常不依赖于逻辑和理性推理。然而,在具体讨论单个微基础构建块时,我们发现需要逻辑和理性思维来抓住能力。总体而言,该框架一方面允许了解有用的DT特征及其目的;另一方面,澄清可能对DT有用的传统创新方法的存在和持久性。

最后一个贡献更广泛地涉及创新管理文献。尽管特别关注DT,但我们认为本文增加了分析“创新能力的潜在决定因素,考虑到较低级别的实体”的相对有限的努力(Mazzucchelli等人,2019,第243页)。

从实践的角度来看,我们建议管理者,DT既不应被视为解决给定创新任务/目标的零星方法,也不应被视为一组静态的工具/方法,如果根据定义的规则应用,(肯定会)导致预期的创新结果。也就是说,DT应被视为发展/提高整体创新能力的一种手段,与传统的狭隘的、以技术为导向的思维方式相比,DT应被视为一种总体方法,将分析和综合阶段结合起来进行创新。

此外,采用数字孪生进行创新的企业之间的异质性可以在企业的较低层面确定,即数字孪生所支持的感知、抓取和重新配置能力的微观基础。这些微观基础与组织的个人、流程和互动以及结构有关。具体来说,管理者应该意识到,有一些关键的“类型”使DT方法起作用,即用户,团队成员,顾问和促进者。它们的主要特点是其积极作用与被动作用、知识/态度新鲜与成熟知识/态度以及其成员的内部性质与外部性质。尽管如此,参与DT过程的个人的一些必要特征是同理心,问题框架,可视化和实验。

关于流程和互动,建议管理人员根据数字孪生没有明确界定的工作方式这一概念,根据创新项目的目标制定不同的数字孪生流程。例如,在旨在创造新的选项(即增量创新目标)或设想新场景(即更激进的创新目标;新的设计特征)时,必须开发不同的流程。后向后看的过程更适合前一种情况,而前瞻性的流程更适合后者。与创新目标相关的还有DT过程中个人之间的互动问题,特别是在知识交流方面。知识交流当然至关重要,即使DT方法存在管理沟通和在不同背景,角色和职能的个人之间传递知识的问题,从而强调调解人和促进者的作用。在这种情况下,数字化被认为缓解了这些紧张局势,但仍然缺乏决定性的结果。

高管在实施DT时也应关注结构。关键见解揭示了设计灵活、敏捷结构的必要性,即使灵活性程度最终取决于创新项目的激进程度。此外,我们的研究结果表明,自下而上的互动方式,将异质个体聚集在一起,构成了更有效的结构。

最后,值得强调的是,个人、流程和互动以及结构紧密交织在一起,不能被视为DT方法的独立特征。当然,这显示了对DT的更复杂的看法,因此要求管理人员对DT是什么以及如何实施它采取综合观点。

巴里理工大学在CRUI-CARE协议中提供的开放获取资金。[更正于 2022 年 5 月 18 日首次在线发布后添加:已添加 CRUI 资助声明。

所有作者都声明他们没有利益冲突。

1具体来说,我们最初将“设计思维”、“创造性解决问题”、“以人为本的设计”和“以用户为中心的设计”作为与DT相关的主要关键词。对相关文章的初步检索以及专家的指导下,发现了另外两个值得包含的关键词,“设计管理”和“参与式设计”。最后,我们衷心感谢其中一位审稿人强调,“设计驱动”创新(最后一个与DT相关的关键词)也与DT有关。

2示例文章的描述性统计数据在补充信息的附录中提供,该附录仅在本文的在线版本中提供。

Stefano Magistretti是米兰理工大学管理学院创新和设计管理助理教授,也是LEAdership,Design和创新实验室LEADIN'Lab的高级研究员。在管理学院,他还担任天文台设计商业思维的研究平台开发。他发表了会议文章和编辑书中的一章,并在《技术预测与社会变革》、《研发管理》、《工业与创新》、《商业视野》、《创造力与创新管理》、《知识管理杂志》、《管理决策》、《研究技术管理》、《创新组织与管理》和《技术分析和战略管理杂志》等期刊上发表了10多篇文章。

Lorenzo Ardito是巴里理工大学的助理教授(有资格担任副教授的职位)和皇家山大学(加拿大)的研究所研究员。他曾是罗马大学“Bio-Medico”校园的助理教授,也是WHU-Otto Beisheim管理学院的访问博士候选人。他的主要研究兴趣在于创新管理、可持续发展和数字化转型的交叉领域。他的研究是与世界各地的学者合作进行的,并发表在国际领先的期刊上,例如《产品创新管理杂志》、《技术创新》、《商业研究杂志》、《技术预测与社会变革》、《研发管理》、《商业战略与环境》、《企业社会责任和环境管理》。他担任许多期刊的编辑委员会成员和/或客座编辑,例如《知识管理杂志》、《企业社会责任与环境管理》、《国际技术管理杂志》、《旅游时事》、《可持续发展》、《Cogent Business & Management》。他是巴里理工大学创新管理小组的研究和科学合作院长,并作为共同协调员或参与者参与了许多项目。

Antonio Messeni Petruzzelli是巴里理工大学创新管理学正教授和创新管理小组的创始人。他目前还担任卡斯商学院数字领导力研究中心的客座教授和顾问委员会成员。Messeni Petruzzelli教授是110多种国际出版物和三本关于创新管理和技术战略的国际书籍的作者。他的研究发表在领先的期刊上,如研究政策,创业理论与实践,管理视角学会,管理杂志,国际管理评论杂志,世界商业杂志和长期规划。他是Technovation,Journal of Knowledge Management和Technological Forecasting and Social Change的编辑团队的成员。最后,他的研究获得了诺基亚西门子网络未来创新技术管理奖。

268

268

收藏

收藏

分享

分享

sz00@qualisysgroup.com

sz00@qualisysgroup.com 18824597098

18824597098 qualisys_cs

qualisys_cs©2021 科理咨询(深圳)股份有限公司 版权所有 | 服务热线:4006 886 298